Erst nach und nach wurde uns klar, dass wir (neben Arganbäumen und Berberaffen) eine weitere -bei genauerem Hinsehen gar nicht mal so seltene- Besonderheit Marokkos "entdeckt" hatten, die uns bis dahin gänzlich unbekannt war.

Inzwischen wissen wir: einmal im Gebirge angekommen, ist die nächste Speicherburg nicht weit. Egal ob in Tafraoute, Aït Abdellah, Aït Baha, Igherm, Taliouine, Icht oder Tata: Man muss nur wissen wo.

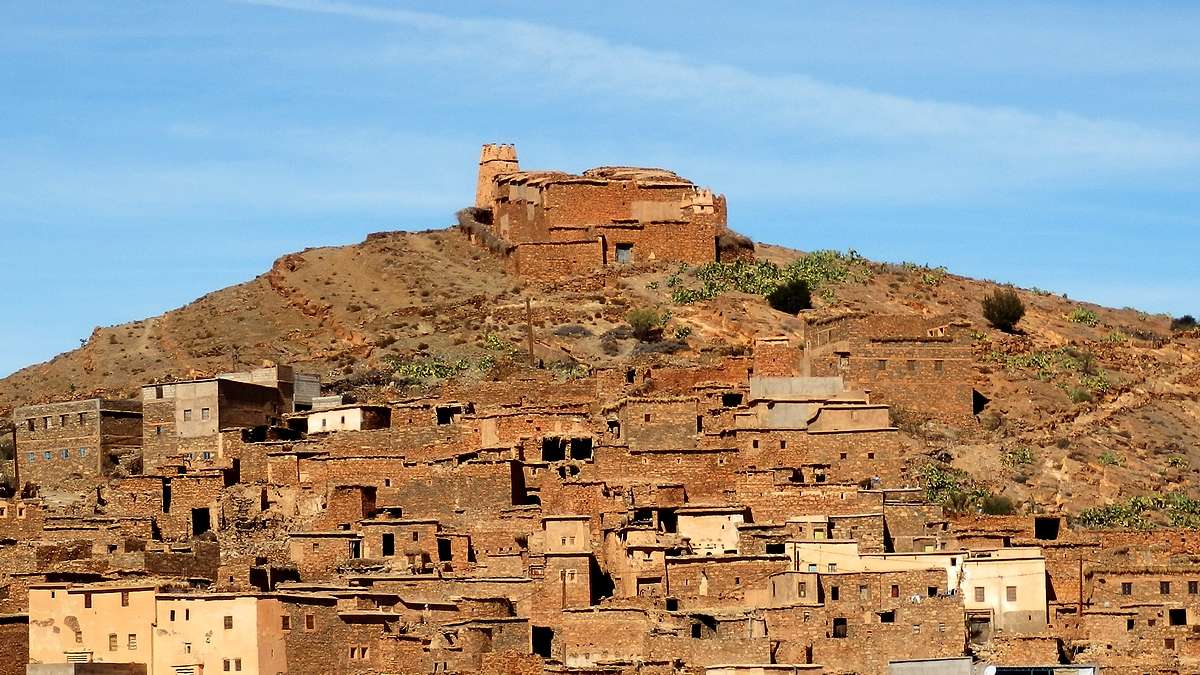

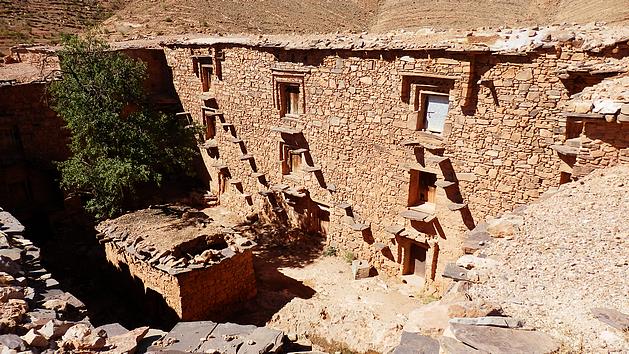

In einem Streifen entlang des Gebirges vom Antiatlas über den Djebel Siroua bis zum Hohen Atlas sind sie anzutreffen, weit mehr als 200 dieser Igoudar. Seltener in ihren Ursprüngen bis zu 1000 Jahre alt (z.B. Agadir Tasguent), meistenteils wohl aus dem 16. und 17 Jahrhundert, haben diese eigentümlichen, teilweise weltfremd anmutenden, vielleicht entfernt mit unseren Burgen vergleichbaren Bauten die Zeit in unterschiedlichem Erhaltungszustand bis heute überdauert. Sie wuchsen entsprechend dem Bedarf. Immer wieder wurde angebaut und aufgestockt, was man gerade von außen oftmals gut erkennen kann. Deshalb lassen sich die Berberburgen meist nicht genau datieren, nur in wenigen Fällen ist etwas über deren Anfänge bekannt.

In einem Streifen entlang des Gebirges vom Antiatlas über den Djebel Siroua bis zum Hohen Atlas sind sie anzutreffen, weit mehr als 200 dieser Igoudar. Seltener in ihren Ursprüngen bis zu 1000 Jahre alt (z.B. Agadir Tasguent), meistenteils wohl aus dem 16. und 17 Jahrhundert, haben diese eigentümlichen, teilweise weltfremd anmutenden, vielleicht entfernt mit unseren Burgen vergleichbaren Bauten die Zeit in unterschiedlichem Erhaltungszustand bis heute überdauert. Sie wuchsen entsprechend dem Bedarf. Immer wieder wurde angebaut und aufgestockt, was man gerade von außen oftmals gut erkennen kann. Deshalb lassen sich die Berberburgen meist nicht genau datieren, nur in wenigen Fällen ist etwas über deren Anfänge bekannt.

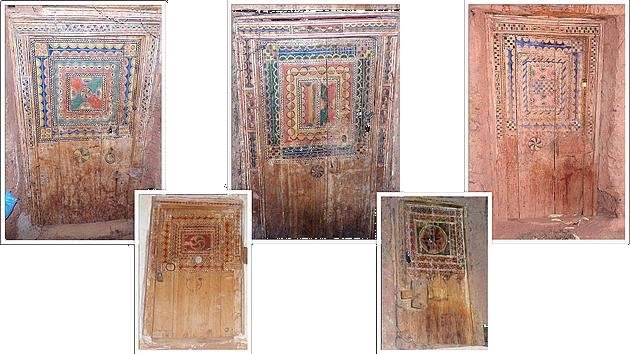

Im Hohen Atlas und Djebel Siroua findet man im 19. und 20. Jahrhundert errichtete, in Nutzungsart verwandte Bauten zumeist in Lehmbauweise auf einem Sockel aus Lesesteinen. Sie ähneln einander in ihrer Architektur sehr, haben eine quadratische Grundfläche mit bis zu 4 Ecktürmen. Die Burgen stehen im Ort, haben einen Lichthof, der das Licht bis auf den Boden des Hauses lässt und wo auch Regenwasser gesammelt wurde. Um diesen Hof reihen sich dann über dem Erdgeschoß noch eine, manchmal auch 2 Etagen. Darüber das Flachdach welches von den Türmen etwas überragt wird. Zahlreiche Speicher sahen wir mehr oder weniger noch in Nutzung und deswegen gut in Schuss. Der Vorteil: Es gab noch keine Räuberei, viele Details sind gut erhalten. Hier gibt es die schönsten Speichertüren, herrlich bunt mit Ornamenten bemalt. In diesen niederschlagsreicheren Gebieten wurde oftmals die der Wetterseite zugewandte Lehmwand ebenfalls mit Lesesteinen verblendet und so vor schneller Auswaschung geschützt.

Im Hohen Atlas und Djebel Siroua findet man im 19. und 20. Jahrhundert errichtete, in Nutzungsart verwandte Bauten zumeist in Lehmbauweise auf einem Sockel aus Lesesteinen. Sie ähneln einander in ihrer Architektur sehr, haben eine quadratische Grundfläche mit bis zu 4 Ecktürmen. Die Burgen stehen im Ort, haben einen Lichthof, der das Licht bis auf den Boden des Hauses lässt und wo auch Regenwasser gesammelt wurde. Um diesen Hof reihen sich dann über dem Erdgeschoß noch eine, manchmal auch 2 Etagen. Darüber das Flachdach welches von den Türmen etwas überragt wird. Zahlreiche Speicher sahen wir mehr oder weniger noch in Nutzung und deswegen gut in Schuss. Der Vorteil: Es gab noch keine Räuberei, viele Details sind gut erhalten. Hier gibt es die schönsten Speichertüren, herrlich bunt mit Ornamenten bemalt. In diesen niederschlagsreicheren Gebieten wurde oftmals die der Wetterseite zugewandte Lehmwand ebenfalls mit Lesesteinen verblendet und so vor schneller Auswaschung geschützt.

Was in der Berbersprache des Antiatlas (Taschelhit) als Agadir bezeichnet wird, ist in der Sprache im Hohen Atlas und Jebel Siroua (Tamazight) ein Ighrem, Mehrzahl Ighrman.

An repräsentativer Stelle wie eingangs beschrieben, manchmal gut versteckt oder mitten in Ortschaften wurden sie als kollektive Kornkammern, als Getreidespeicherburgen von einem Dorf oder einer Familie, einem Stamm erbaut und genutzt. Für diese zuvor aufgeführte unterschiedliche Lage war der Zweck verantwortlich und entscheidend: Im Übergangsgebiet zwischen Flachland und Anti-Atlas (Sahara-Rand: z.B. die Igoudar um Amtoudi Id Aissa und Agellouy, Souss-Ebene z.B. Agadir Tazzeka) dienten die Speicher uneinnehmbar als Schutz vor Angriffen von Steuereintreibern und Razzien befeindeter Stämme aus Nachbardörfern sowie Nomaden. Derartige Festungen lassen sich auch in der Gegend um Aït Abdallah (z.B. Tasguent) und um den Jbel Sirwa finden.

An repräsentativer Stelle wie eingangs beschrieben, manchmal gut versteckt oder mitten in Ortschaften wurden sie als kollektive Kornkammern, als Getreidespeicherburgen von einem Dorf oder einer Familie, einem Stamm erbaut und genutzt. Für diese zuvor aufgeführte unterschiedliche Lage war der Zweck verantwortlich und entscheidend: Im Übergangsgebiet zwischen Flachland und Anti-Atlas (Sahara-Rand: z.B. die Igoudar um Amtoudi Id Aissa und Agellouy, Souss-Ebene z.B. Agadir Tazzeka) dienten die Speicher uneinnehmbar als Schutz vor Angriffen von Steuereintreibern und Razzien befeindeter Stämme aus Nachbardörfern sowie Nomaden. Derartige Festungen lassen sich auch in der Gegend um Aït Abdallah (z.B. Tasguent) und um den Jbel Sirwa finden.

Zurück zur Lage: Im zentralen Antiatlas wollten halbnomadisch lebende Stämme während ihrer Abwesenheit ihr Hab und Gut durch wenige Familienmitglieder geschützt wissen. Zusätzlich ging es darum, Vieh (Schafe und Ziegen) einzubeziehen; die Anlagen waren entsprechend groß und verfügten über Höfe und genügend Raum zur Lagerung von Futter. Diese Berberburgen lagen in bzw. in der Nähe von Dörfern.

Zurück zur Lage: Im zentralen Antiatlas wollten halbnomadisch lebende Stämme während ihrer Abwesenheit ihr Hab und Gut durch wenige Familienmitglieder geschützt wissen. Zusätzlich ging es darum, Vieh (Schafe und Ziegen) einzubeziehen; die Anlagen waren entsprechend groß und verfügten über Höfe und genügend Raum zur Lagerung von Futter. Diese Berberburgen lagen in bzw. in der Nähe von Dörfern.

In manchem Agadir gab es eine Moschee, eine Schmiede, eine Mühle, eine Schmuckwerkstatt und sogar eine kleine Gefängniszelle. Immer waren Zisternen als Wasserspeicher Voraussetzung. Viele waren durch Türme, einen Mauerring um den eigentlichen Speicher (der nur durch schwere, eindrucks- wie kunstvolle Portale begehbar war) und oftmals noch durch eine zusätzliche Hecke aus Feigenkakteen geschützt. Ganz ausgeklügelt und raffiniert: Nicht nur im Agadir Meherz dienten Bienenstöcke in der Felswand unterhalb des Speichers als zusätzliche Barriere.

Manchmal war nur jede fünfte Ernte ertragreich: In diesen Speicherburgen konnten die kargen und unsicheren Ernten (z.B. Gerste, Mandeln, Datteln und Feigen), Lebensmittel (z.B. geschmolzene Butter, Honig, Oliven- und Arganöl; lt. einem Bericht von Jacques-Meunié um 1945 auch Trockenfleisch und Heuschrecken) sowie Dokumente wie Urkunden, Geld, Schmuck (Henna), Kleidung und Teppiche, selbst Waffen und Munition sicher gelagert und vor Angreifern geschützt werden. Kurz gesagt: Alles, was von Wert war, wurde während der Abwesenheit der teilweise halbnomadisch lebenden Stämme geschützt.

Manchmal war nur jede fünfte Ernte ertragreich: In diesen Speicherburgen konnten die kargen und unsicheren Ernten (z.B. Gerste, Mandeln, Datteln und Feigen), Lebensmittel (z.B. geschmolzene Butter, Honig, Oliven- und Arganöl; lt. einem Bericht von Jacques-Meunié um 1945 auch Trockenfleisch und Heuschrecken) sowie Dokumente wie Urkunden, Geld, Schmuck (Henna), Kleidung und Teppiche, selbst Waffen und Munition sicher gelagert und vor Angreifern geschützt werden. Kurz gesagt: Alles, was von Wert war, wurde während der Abwesenheit der teilweise halbnomadisch lebenden Stämme geschützt.

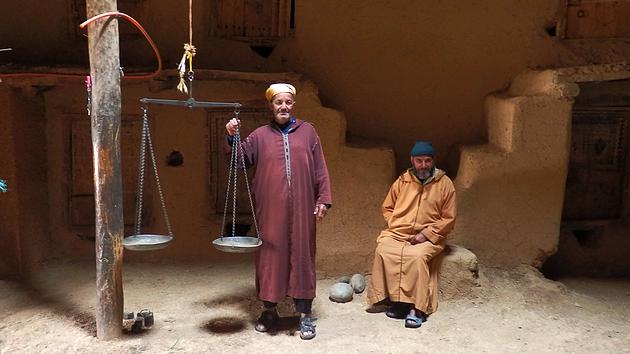

Für den äußeren und inneren Schutz waren Wachen aus der Dorfgemeinschaft eingesetzt. Ein Wächter, der Amin sorgte für die Sicherheit im Inneren. Er wohnte zuweilen mit seiner Familie im Speicher, schloss abends die Tür und öffnete am Morgen wieder. Stammesfremden, Frauen und Juden gestattete er den Zutritt nicht. Entlohnt wurde der Amin von den Kammer-Besitzern mit Lebensmitteln und kleinen Geschenken, seltener mit Geld.

Für den äußeren und inneren Schutz waren Wachen aus der Dorfgemeinschaft eingesetzt. Ein Wächter, der Amin sorgte für die Sicherheit im Inneren. Er wohnte zuweilen mit seiner Familie im Speicher, schloss abends die Tür und öffnete am Morgen wieder. Stammesfremden, Frauen und Juden gestattete er den Zutritt nicht. Entlohnt wurde der Amin von den Kammer-Besitzern mit Lebensmitteln und kleinen Geschenken, seltener mit Geld.

All das wurde in einem Gesetzbuch der Gewohnheitsrechte ("Louh") fixiert, welches sich in jedem Speicher befand. Dokumente wurden auf Papier oder auf Holz geschrieben. Es wurde alles, wirklich alles festgehalten: nicht nur nachbarschaftliche Verhältnisse wurden fixiert und beurkundet. Es wurde notiert, wem welche Kammer gehört und wer für die Reparaturen zuständig ist. Strafen für jeglichen Bruch der gemeinschaftlichen Gesetze waren bedacht.

All das wurde in einem Gesetzbuch der Gewohnheitsrechte ("Louh") fixiert, welches sich in jedem Speicher befand. Dokumente wurden auf Papier oder auf Holz geschrieben. Es wurde alles, wirklich alles festgehalten: nicht nur nachbarschaftliche Verhältnisse wurden fixiert und beurkundet. Es wurde notiert, wem welche Kammer gehört und wer für die Reparaturen zuständig ist. Strafen für jeglichen Bruch der gemeinschaftlichen Gesetze waren bedacht.

Selbst der Amin und dessen Katze kamen zu ihrem Recht, Lohn und Futtermengen waren für beide festgehalten. Im Gegensatz zu den als schmutzig empfundenen und deswegen im Speicher nicht gern gesehenen Hunden wurde die Anwesenheit von Katzen gefördert, die durch teilweise eigens dafür hergestellte Öffnungen in alle Kammern durften, um auf Mäuse- und Rattenjagd gehen zu können. Es sollen Aufzeichnungen gefunden worden sein, die explizit den Hühnern des Amins gestatteten, sich im Hof des Speichers aufzuhalten und dort befindliches Getreide weg zu picken, fremde Hühner indes durfte der Amin als Lohn betrachten - sie landeten in dessen Kochtopf und wurden zu "einer köstlichen Speise".

Selbst der Amin und dessen Katze kamen zu ihrem Recht, Lohn und Futtermengen waren für beide festgehalten. Im Gegensatz zu den als schmutzig empfundenen und deswegen im Speicher nicht gern gesehenen Hunden wurde die Anwesenheit von Katzen gefördert, die durch teilweise eigens dafür hergestellte Öffnungen in alle Kammern durften, um auf Mäuse- und Rattenjagd gehen zu können. Es sollen Aufzeichnungen gefunden worden sein, die explizit den Hühnern des Amins gestatteten, sich im Hof des Speichers aufzuhalten und dort befindliches Getreide weg zu picken, fremde Hühner indes durfte der Amin als Lohn betrachten - sie landeten in dessen Kochtopf und wurden zu "einer köstlichen Speise".

Aber nicht nur diesen Zweck hatten die Burgen, vergleichbar mit dem Safe, dem Tresor in einer Bank: Darüber hinaus waren die meisten Burgen zugleich von einem oder mehreren Marabout (Marabou, Marabut), islamischen Heiligen mit Báraka aufgeladen, hatten Segenskraft erhalten und waren somit geheiligt. Es wurde weder Betrug, Diebstahl, Lügen, Ehebruch oder Mord geduldet. Oftmals diente der Speicher zusätzlich als Ort der Zuflucht, selbst Mördern konnte kurzzeitig Schutz und Asyl gewährt werden.

Aber nicht nur diesen Zweck hatten die Burgen, vergleichbar mit dem Safe, dem Tresor in einer Bank: Darüber hinaus waren die meisten Burgen zugleich von einem oder mehreren Marabout (Marabou, Marabut), islamischen Heiligen mit Báraka aufgeladen, hatten Segenskraft erhalten und waren somit geheiligt. Es wurde weder Betrug, Diebstahl, Lügen, Ehebruch oder Mord geduldet. Oftmals diente der Speicher zusätzlich als Ort der Zuflucht, selbst Mördern konnte kurzzeitig Schutz und Asyl gewährt werden.

In den Speicherburgen wurden Verträge abgeschlossen, Recht gesprochen und sie spielten eine wichtige Rolle im Gemeinschaftsleben auf religiöser und politischer Ebene.

Nur dank der hohen Bauqualität der Berberarchitektur haben einige dieser Kornkammern bis jetzt überdauert, nur wenige werden heute noch genutzt. Traditionelle Nutzung fanden wir häufiger bei Speichern im Djebel Siroua vor. Hier befinden sich (abgesehen von den restaurierten) einige der am besten erhaltenen Bauwerke.

Nur dank der hohen Bauqualität der Berberarchitektur haben einige dieser Kornkammern bis jetzt überdauert, nur wenige werden heute noch genutzt. Traditionelle Nutzung fanden wir häufiger bei Speichern im Djebel Siroua vor. Hier befinden sich (abgesehen von den restaurierten) einige der am besten erhaltenen Bauwerke.

In manch einem Agadir dienen die Zellen immer noch als Safe für die in die Städte abgewanderten Dorfbewohner, die für 50 DH/Jahr oder gegen Entlohnung mit Lebensmitteln ihre Wertsachen deponieren können. Der Amin, der Wächter lässt einen tatsächlich nicht aus den Augen!

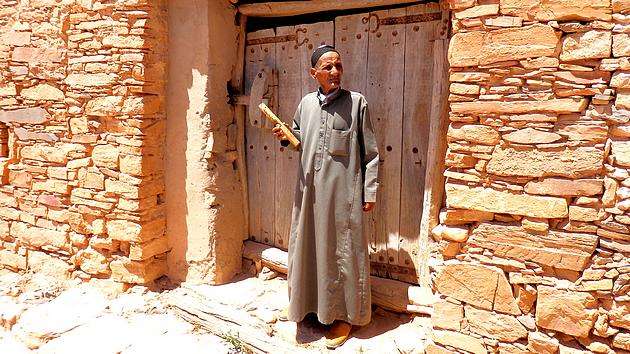

Ganz wenige Zellen sind noch mit den originalen alten Holztüren gesichert, die teilweise mit Malereien oder Schnitzereien kunstvoll verziert waren.

Ganz wenige Zellen sind noch mit den originalen alten Holztüren gesichert, die teilweise mit Malereien oder Schnitzereien kunstvoll verziert waren.

Schlösser jeglicher Bauart, die ältesten komplett aus Holz, sichern die Kammern ab. Aufgrund der genialen Konstruktion sollen sich in den Kammern Gerste bis zu 25 Jahre, Mandeln bis zu 20 Jahren und die Früchte des Arganbaumes gar bis zu 30 Jahren lagern lassen!

In einigen ganz wenigen Igoudar gibt es eine Art kleines Museum, in dem man -ähnlich wie in den Berberhäusern, den "Maison Traditionelle"- die alten Gebrauchsgegenstände und Urkunden betrachten kann.

Manche dieser Bauwerke sind nur zu Fuß oder mit einem Geländewagen erreichbar und es ist zeitaufwändig aber auch absolut lohnend, wenn man dann in so einem Gebäude steht. Irgendwie gelingt es fast immer, Einlass zu erhalten, mit etwas Geduld und Ausdauer findet sich im nahe gelegenen Ort ein Führer oder der Schlüsselbesitzer. Manchmal wird der Schlüssel einfach aus einer Fuge im Gebäude gezogen oder ist unter einem Stein versteckt...

Leider wird nur sehr vereinzelt etwas für den Erhalt der einst so stolzen Bauwerke getan; nur in Einzelfällen wurden einige restauriert. Oftmals steht man in den nach jedem Regen weiter verfallenden Überresten, kann sich nur noch die Ausmaße der Bauten und die traditionellen Lebensweisen darin vorstellen und daraus Rückschlüsse auf die Denkweisen der Berber Südmarokkos ziehen.

Leider wird nur sehr vereinzelt etwas für den Erhalt der einst so stolzen Bauwerke getan; nur in Einzelfällen wurden einige restauriert. Oftmals steht man in den nach jedem Regen weiter verfallenden Überresten, kann sich nur noch die Ausmaße der Bauten und die traditionellen Lebensweisen darin vorstellen und daraus Rückschlüsse auf die Denkweisen der Berber Südmarokkos ziehen.

Aber selbst das ist noch beeindruckend genug.

Sicher scheint derzeit, dass der Verfall zahlreicher Gebäude, Anlagen und Komplexe immer schneller voranschreitet und immer weniger dieser einmaligen Bauwerke besichtigt werden können.

Wissenschaftler, Forscher und Kenner der Materie beurteilen den kulturellen Wert insbesondere der Igoudar als in hohen Grade schützenswert und sind der Meinung, dass diese auf jeden Fall zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören sollten.

Mit einem Besuch zeigt man der Bevölkerung die Wertschätzung und übermittelt die Notwendigkeit des Erhaltes und der Pflege dieser einzigartigen Bauwerke, von denen sich nicht zwei gleichen.